詳解過敏性鼻炎病因病理及針刀治療

過敏性鼻炎(allergicrhinitis)是1種吸入外界過敏性抗原而引起以鼻癢、打嚏、流清涕等為主要症狀的疾病。由於過敏原呈季節性的增減或持續存在,本病的發病呈季節性(俗稱枯草熱)或常年性。患者與吸入性哮喘一樣,往往有明顯的遺傳過敏體質,在疾病發作時尚可伴有眼結膜、上腭及外耳道等處的發癢。

一、鼻腔

鼻腔為一頂窄底寬、前後徑大於左右徑的不規則狹長腔隙。前起自前鼻孔,後止於後鼻孔並通鼻咽部。鼻腔被鼻中隔分成左右兩側,每側鼻腔又分為位於最前段的鼻前庭和位於其後占鼻腔絕大部分的固有鼻腔。

(一)鼻前庭是相當於鼻翼內面的空間,前界即前鼻孔,後界為鼻阈,後者是在相當於大翼軟骨外側腳上緣處向內形成的弧形隆起,是鼻前庭最狹窄處,亦稱鼻內孔。鼻前庭外側壁即鼻翼之內面,鼻前庭之內側壁即鼻中隔最前部——鼻小柱。鼻前庭覆蓋皮膚,是外鼻皮膚的延續,在鼻阈處向後則移行為固有鼻腔的粘膜。鼻前庭皮膚布有鼻毛,並富於皮脂腺和汗腺。

(二)固有鼻腔通常簡稱鼻腔,前起自鼻內孔(即鼻阈),後止於後鼻孔。有內、外側和頂、底四壁。

1.內側壁即鼻中隔。由軟骨和骨組成,分別為鼻中隔軟骨、篩骨正中板(又稱篩骨垂直板)和犁骨。軟骨膜和骨膜外覆有粘膜。鼻中隔最前下部的粘膜內動脈血管匯聚成叢,稱利特爾區,該區是鼻出血的好發部位,故又稱“易出血區”。

2.外側壁是解剖學最為復雜的部位,也是最具生理和病理意義的部位(圖2-14-6,2-14-7)。其由諸多骨骼組成,但主要部分是篩窦和上颌窦的內側壁。鼻腔外側壁從下向上有3個呈階梯狀排列、略呈貝殼形的長條骨片,外覆粘膜,分別稱為上、下、中、上鼻甲,其大小依次縮小約l/3,其前端的位置則依次後移約1/3。3個鼻甲之上緣均附加於鼻腔外側壁,游離緣皆向內下懸垂於鼻腔內,故每一鼻甲與鼻腔外側壁均形成一間隙,分別稱為下、中、上鼻道。

(1)下鼻甲和下鼻道:下鼻甲為一獨立骨片,是3個鼻甲中最大者,其前端接近鼻前庭,後端則距咽鼓管咽口僅1~1.5cm。

(2)中鼻甲和中鼻道:中鼻甲屬篩骨的一個結構。中鼻甲前方的鼻腔外側壁上有一丘狀隆凸,謂鼻堤,通常含1~4個氣房。中鼻甲後端的後上方、近蝶窦底處的鼻腔外側壁上有一骨孔,謂蝶腭孔,向後通翼腭窩,是蝶腭神經及同名血管出入鼻腔之處。

中鼻道外側壁上有兩個隆起,前下者呈弧形嵴狀隆起,名鉤突;其後上的隆起,名篩泡,內含l~4個較大氣房,均屬篩窦結構。兩者之間有一半月形裂隙,名半月裂孔,長約10~20mm,寬約2~3mm,半月裂孔向前下和外上逐漸擴大的漏斗狀空間,名篩漏斗,額窦經鼻額管開口於其最上端,其後便是前組篩窦開口,最後為上颌窦開口。

中鼻甲、中鼻道及其附近區域的解剖結構的生理異常和病理改變在鼻和鼻窦炎性疾病的發病機理中最為關鍵,該區域被稱為“窦口鼻道復合體”。

(3)上鼻甲和上鼻道:上鼻甲亦屬篩骨結構,是最小的鼻甲,位於鼻腔外側壁上後部。因中鼻甲位於其前下方,故前鼻鏡檢查一般窺視不到上鼻甲。上鼻甲後端的後上方有蝶篩隱窩,位於篩骨(上)和蝶窦前壁(下)形成的角內,是蝶窦開口所在。後組篩窦則開口於上鼻道。

以中鼻甲游離緣水平為界,其上方鼻甲與鼻中隔之間的間隙稱為嗅溝或嗅裂;在該水平以下,鼻甲與鼻中隔之間的不規則腔隙則稱總鼻道。

3.頂壁很窄,呈穹窿狀。前段傾斜上升,為鼻骨和額骨鼻突構成;後段傾斜向下,即蝶窦前壁;中段水平,即為分隔顱前窩的篩骨水平板,屬顱前窩底的一部分,板上多孔(篩孔),故又名篩板,容嗅區粘膜的嗅絲通過抵達顱內,篩板菲薄而脆,外傷或在該部位施行鼻腔手術時較易損傷。

4.底壁即硬腭的鼻腔面,與口腔相隔。前3/4由上颌骨腭突、後l/4由腭骨水平部構成。

5.前鼻孔由鼻翼的游離緣、鼻小柱和上唇圍繞而成。

6.後鼻孔主要由蝶骨體、蝶骨翼突內側板、腭骨水平部後緣、犁骨後緣圍繞而成;外覆粘膜,形略橢圓,較前鼻孔為大。

(三)鼻腔粘膜鼻腔粘膜與鼻淚管、鼻窦和鼻咽的粘膜相連續,分為嗅區粘膜和呼吸區粘膜兩部分。

1.嗅區粘膜范圍較小,主要分布在上鼻甲內側面和與其相對應的鼻中隔部分,小部分可延伸至中鼻甲內側面和與其相對應的鼻中隔部分。

2.呼吸區粘膜占鼻腔大部分,表面光滑濕潤,粘膜內具有豐富的靜脈海綿體。接近鼻前庭處為鱗狀上皮和移行上皮,中、下鼻甲前端以及鼻中隔下部前約l/3段為假復層柱狀上皮,其余部位均為假復層纖毛柱狀上皮。

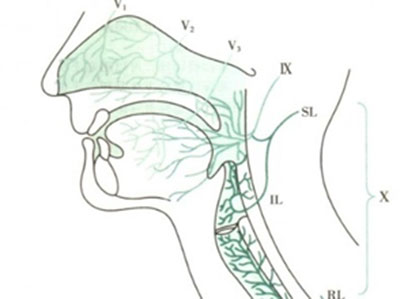

(四)鼻腔血管

動脈主要來自眼動脈和颌內動脈。

1.眼動脈來自頸內動脈,在眶內分成篩前動脈和篩後動脈。兩者穿過相應的篩前孔和篩後孔進入篩窦,均緊貼篩頂橫行於骨嵴形成的凹溝或骨管中,然後離開篩窦,經一短暫的顱內過程後穿篩板進入鼻腔。篩前動脈供應前、中篩窦和額窦以及鼻腔外側壁和鼻中隔的前上部。篩後動脈則供應後篩窦以及鼻腔外側壁和鼻中隔的後上部。

篩前、後動脈是識別篩頂和額窦開口部位的解剖標志,術中應注意識別勿損傷。此外,篩前動脈明顯粗於篩後動脈,一旦損傷,出血較劇,斷端縮回眶內可致眶內血腫等並發症。另外,經眶結扎篩前動脈常是治療因篩前動脈出血所致嚴重鼻出血的有效手段。

2.颌內動脈在冀腭窩內相繼分出蝶腭動脈、眶下動脈和腭大動脈供應鼻腔,其中蝶腭動脈是鼻腔血供的主要動脈。

3.靜脈回流鼻腔前部、後部和下部的靜脈最後匯入頸內、外靜脈,鼻腔上部靜脈則經眼靜脈匯入海綿窦,亦可經篩靜脈匯入顱內的靜脈和硬腦膜窦(如上矢狀窦)。鼻中隔前下部的靜脈亦構成叢,稱克氏靜脈叢,也是該部位出血的重要來源。老年人下鼻道外側壁後部近鼻咽處有表淺擴張的鼻後側靜脈叢,稱為吳氏鼻--鼻咽靜脈叢,常是後部鼻出血的主要來源。

二、鼻窦

鼻窦是圍繞鼻腔、藏於某些面顱骨和腦顱骨內的含氣空腔,一般左右成對,共有4對。依其所在顱骨命名,即上颌窦、篩窦、額窦和蝶窦。各窦的形態大小不同,發育常有差異。窦內粘膜與鼻腔粘膜連接,各有窦口與鼻腔相通。

病因病理

一、病因

除強調精神因素為本病重要誘因外,主要因素可歸納為以下幾個方面。

1.變應性體質常與其他變應性疾病,如支氣管哮喘、荨麻疹等同時或交替發作,多有家族史,可能與遺傳有關。

2.變應原接觸①吸入物:如塵埃、花粉、真菌、動物皮毛、化學粉末等。②食入物:許多食物均可以引起過敏,如面粉、牛奶、雞蛋等;藥物如水楊酸、磺胺類和抗生素等。③細菌及其毒素。④注射物如血清、青霉素、鏈霉素等。⑤接觸物:如油漆、皮毛、氨水等致敏原。

3.其他因素如冷熱變化,溫度不調,陽光或紫外線的刺激等,還可能有內分泌失調,或體液酸鹼平衡失調等內在因素,如腎上腺素缺少,甲狀腺素、卵巢素及垂體素失調或體液偏於鹼性等。

二、發病機理

本病迄今發病機理未明,學說甚多,目前的重要學說,有神經反射學說,組織胺學說,乙酰膽鹼學說。總之,可能包括許多復雜因素,如抗原-抗體反應、神經精神因素、組織胺類物質、遺傳因素、內分泌等,這些因素在變態反應發生原理中都有可能占重要地位。

三、病理

常年性變態反應性鼻炎,早期鼻粘膜水腫呈灰色,病變屬可逆性,此時病理檢查,可見上皮下層顯著水腫,組織內有嗜伊紅細胞浸潤,鼻分泌物中亦含有嗜伊紅細胞。如過敏反應衍變為炎性反應,組織改變即較顯著,上皮變形,基膜增厚和水腫,有血管周圍浸潤和纖維變性,腺體肥大、膨脹、阻塞,可囊腫樣變性。慢性炎症的病變更顯著,有上皮增生,甚至乳頭樣形成。有繼發感染者,病變粘膜呈顆粒狀,分泌物轉為膿性,多形核細胞增多,粘膜下有細胞浸潤及纖維組織增生。

季節性變態反應性鼻炎病理主要為鼻粘膜水腫,有嗜伊紅細胞浸潤,分泌物呈水樣,可有息肉形成。

以上是現代醫學對本病的認識,針刀醫學認為本病的病因是鼻腔內有勞損(可為炎症性損傷),鼻窦附近有微循環障礙。

臨床表現

發病時鼻癢、連續打嚏、流大量水樣性清涕,有時尚伴有眼結膜、上腭部甚至外耳道部的奇癢等為本病的臨床特征。由於鼻粘膜的腫脹,患者常有鼻塞和嗅覺減退現象。症狀通常早、晚加重,日間及運動後好轉。患者通常全身症狀不明顯,但如並發鼻窦炎後可有發熱,面頰部脹痛,乏力和納滯等症狀。

大部分患者起病於兒童期,發病有明顯的季節性,其發病期大都與周圍環境特異性過敏原的消長有密切關系。在多數溫帶地區,以春秋兩季最易發病。

患者得病後常常伴有鼻粘膜的高敏狀態,發病季節內對任何強烈的氣味、污染的空氣,乃至氣候溫度的變化都會有症狀的反復,本病的後期患者常可發展成對多種抗原與刺激因素過敏而呈1種終年易鼻塞、流涕的狀態。

患者在發作期常呈1種張口呼吸的面容(兒童尤其明顯),由於經常由鼻癢而搓揉可見鼻梁部皮膚的橫紋,鼻翼部分肥大,伴過敏性眼結膜炎者尚可見結膜的輕度充血與水腫。窺鼻鏡檢查可見本症患者鼻粘膜多蒼白水腫,分泌物甚多,大都呈水樣,鏡下檢查可見有多量嗜酸粒細胞。

實驗室檢查方面,患者對相應的抗原皮膚試驗常呈陽性速發型反應(反應常在10~15分鐘內發生)。在體外用放射性過敏原吸附試驗(RAST)或酶聯免疫吸附測定(ELISA),也能自患者血清內檢出特異性IgE的存在。

本症患者中僅30%~40%有總IgE的升高,血象內嗜酸性粒細胞僅稍增高或不增高。

診斷依據

根據症狀、體征和實驗室檢查,可作出診斷。

鼻塞、流涕是臨床上極常見的症狀,因此本症在鑒別診斷方面必須除外鼻中隔歪曲或鼻甲肥大、藥物性鼻炎、症狀性鼻塞、慢性鼻炎等。

治療依據的理論

根據針刀醫學關於慢性軟組織損傷和人體電生理線路的理論。

治療

一、針刀治療

(一)局部治療針刀由鼻內孔進入,在固有鼻腔的外側面鼻骨內側壁刺入針刀,刀口線與外側壁平行刺入0.5~1cm,進行局部小范圍的先縱行後橫行剝離。

(二)調節電生理線路,針刀治療以下各點:

1.在兩耳廓尖端聯線與頭部前後正中線的交點處入針刀,刀口線、針體與身體縱軸平行,到達骨面後,向後、向前各刺入0.5~1寸,縱行剝離2~3刀。

2.從前發際正中點,用拇指同身寸測量法,再向上量一橫指處,即為進針刀點,刀口線與身體橫軸平行,針體與該處顱骨切線平行刺入0.3~0.4寸,縱行剝離2~3刀。

3.在面部,兩眉毛內側端聯線的中點處入針刀,刀口線與額肌纖維平行,從上向下沿皮橫刺入0.5~1寸,縱行剝離2~3刀。應防止針刀滑向外下方,以免傷及眼球。

二、手法治療

局部治療術後用手在鼻腔外側按壓1分鐘;單純電生理線路紊亂,無須手法治療。

三、藥物治療

1.活絡Ⅰ號膠囊,每日3次,每次6粒。

2.中藥

防風15g生芪25g蒼耳子10g白芍15g

細辛3g五味子5g白術15g茯苓15g

清半夏15g紅花10g桃仁10g生甘草5g

水煎服,1日1劑,分兩次服用。

四、康復治療

1.丹皮10g蟬衣6g水煎服,或可作茶飲。

2.干姜10g甘草6g水煎服,每日3次。

3.鍛煉身體,增強體質。

五、護理

避免過食生、冷、魚蝦等物,注意個人生活起居,發現易發因素,盡量避免之。

一、鼻炎大多是著涼感冒引起的,要加強體育鍛煉,增強抵抗力,如晨跑、游泳、冷水浴、冷水洗臉等都可增強體質,提高人體

鼻息肉怎麼來的你知道嗎?鼻炎拖延不治可能形成鼻息肉,鼻息肉怎麼來的你知道嗎? 目前有很多人不知道引發鼻息肉的原因,而且還有很多患者覺得