什麼是化膿性中耳炎?

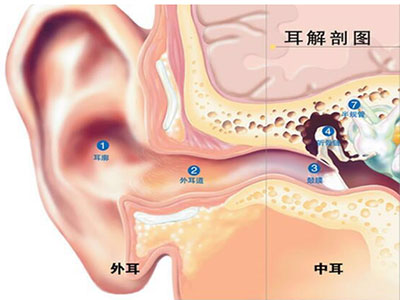

中耳炎常見的有兩種,是以中耳負壓、積液以及聽力下降為主要特征的分泌性中耳炎和以最常見咽鼓管途徑感染的化膿性中耳炎,今天我們一起來了解下什麼是化膿性中耳炎。

化膿性中耳炎分為哪兩類?

第一類:急性化膿性中耳炎!

它是中耳黏膜的急性化膿性炎症。病變主要位於鼓室,中耳其他各部也會受到波及。主要致病菌為肺炎球菌、流感嗜血桿菌、溶血性鏈球菌、葡萄球菌等。本病較為常見,好發於兒童。

最常見的感染途徑為咽鼓管。急性上呼吸道感染時,如急性鼻炎,急性鼻咽炎、急性扁桃體炎等,炎症向咽鼓管蔓延,咽鼓管咽口及管腔黏膜出現充血、腫脹、纖毛運動發生障礙,致病菌趁虛侵入中耳。

注意:有些急性傳染病,如猩紅熱、麻疹、百日咳等,病原體可通關咽鼓途徑並發本病,甚至造成嚴重的壞死性病變。在污水中游泳或跳水、不適當的咽鼓管吹張、擤鼻或鼻腔治療以及嬰幼兒平臥吮奶等,均可導致病菌循咽鼓管侵入中耳。其次鼓膜外傷、鼓膜穿刺、鼓膜置管時,致病菌可由穿孔部位直接侵入中耳。極少見血行感染。

症狀:全身症狀輕重不一,有畏寒、發熱、怠倦、食欲減退。小兒全身症狀較重,常伴嘔吐、腹瀉等消化道症狀。鼓膜一旦穿孔,體溫即逐漸下降,全身症狀明顯減輕。

局部表現:

(1)耳痛。鼓膜穿孔前耳部劇烈疼痛,耳深部痛逐漸加重,呈搏動性跳痛或刺痛,可像同側頭部或牙齒放射,吞咽及咳嗽時加重。鼓膜穿破流膿後,耳痛頓減。

(2)聽力減退及耳鳴。開始感耳悶,繼而聽力漸降,伴有耳鳴,穿孔後聽力損失反而減輕。偶伴眩暈。

(3)耳漏。鼓膜穿刺後內有分泌物流出,量較少,開始為血水樣,後變為黏液膿性或純膿性。

第二類:慢性化膿性中耳炎!

它是中耳黏膜、骨膜或骨質的慢性化膿性炎症,常與慢性乳突炎合並存在。本病極為常見。臨床上以耳內長期或間歇流膿、鼓膜穿孔及聽力下降為特點。可引起嚴重的顱內、外並發症而危及生命。

形成原因:多因急性化膿性中耳炎沒有得到及時徹底的治療或者治療不當,病程遷延8周以上而為慢性;或由急性壞死型中耳炎直接延續而來。另外如腺樣體肥大等鼻、咽部的慢性疾病也能使中耳炎反復發作。常見病因為金黃色葡萄球菌,綠農桿菌以及變形桿菌等其中革蘭陰性桿菌較多。兩種細菌以上的混合感染較多見,且菌種常有變化。無芽孢厭氧菌或混合感染也逐漸受到重視。

臨床表現:

(1)單純型。最常見的類型。多見反復發作的上呼吸道感染,致病菌經咽鼓管侵入鼓室所致,病變主要位於鼓室黏膜層,組織損壞輕。病變發生時鼓室黏膜充血,由於圓形細胞等浸潤使得黏膜增厚,有時因纖維組織粘連,膿液引流不暢。在臨床上表現為間歇性耳流膿,量多少不等。當上呼吸道的感染時,出現流膿或者膿量增多。膿液往往呈粘液性或粘液膿性,一般不臭。

(2)骨瘍型。又稱肉芽型或壞死型,病變深達骨質,多由猩紅熱、麻疹等引起的急性壞死型中耳炎遷延而來。該型組織破壞較為廣泛,聽小骨、鼓環、鼓窦周圍組織壞死,黏膜上皮破壞後,局部有肉芽或者息肉形成。此型中耳炎的分泌物較多,呈膿性,稠密,常有臭味,如肉芽或息肉出血,膿液性可混有血跡。

(3)膽脂瘤型。為一位於中耳、乳突腔內的囊性結構,由復層鱗狀上皮形成囊壁,其內堆積脫落上皮、膽固醇結晶及角化物質。由於囊內含有膽固醇結晶,故稱膽脂瘤,並非真性腫瘤。可分為先天性和後天性兩種,前者較少見,由外胚葉異位所致;後者形成的機理不太明確,主要有袋形內陷學說和上皮移行學說。膽脂瘤逐漸長大,壓迫周圍骨質,以及膽脂瘤基質產生的一些酶等化學物質,可以破壞骨質,產生炎性肉芽組織,如合並感染,,則可以引起一系列並發症。特點為,內耳長期持續流膿,膿量或多或少不等,有時混有膽固醇結晶或者鱗屑,有特殊惡臭。

分泌性中耳炎是以鼓室積液及聽力下降為主要特征的中耳非化膿性炎性疾病。中耳積液的性質可為漿液性漏出

如何預防哺乳期嬰幼兒化膿性中耳炎?如何預防哺乳期嬰幼兒化膿性中耳炎? 嬰兒因耳咽管平直且寬、胃贲門括約肌松弛等解剖學因素,進食後易嘔吐,嘔吐物易